Erfolgsfaktoren einer ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung

Rainer Stempkowski

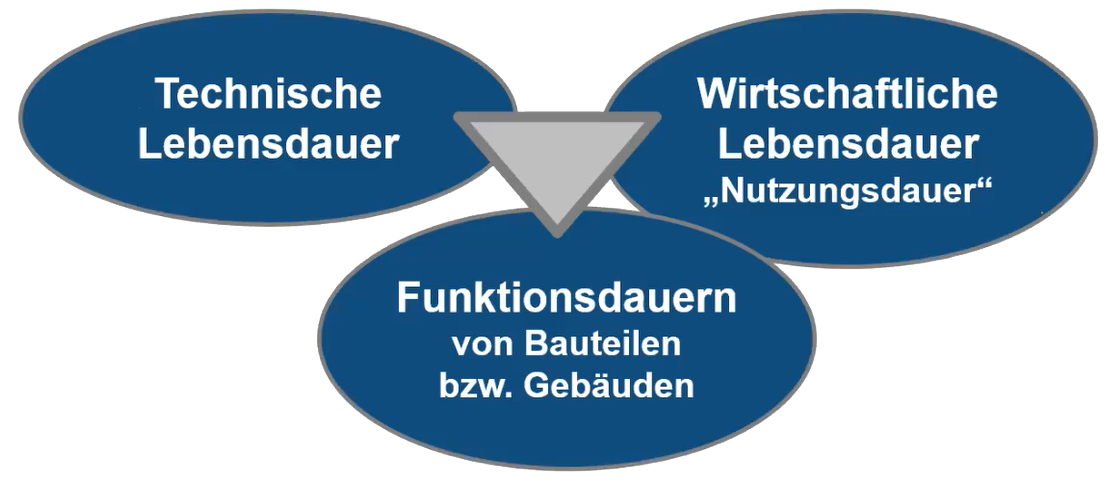

In „Standard“-Bauprojekten stehen in der Regel hohe Rendite, minimale Errichtungskosten und eine möglichst schnelle Bauausführung und Planung im Vordergrund. Eine nachhaltige Herangehensweise führt jedoch zu vielen neuen Aspekten, die das gesamte Projekt deutlich komplexer gestalten. Das Ziel ist hierbei nicht primär die Reduzierung der Investitionskosten, sondern vielmehr die Optimierung der Gesamtlebenszykluskosten. Die Betonung liegt nicht auf der bloßen Kostensenkung, sondern vielmehr auf einem langfristigen Ertrag und dem Schaffen eines nachhaltigen Werts für die Nutzer*innen. Es geht darum, langfristige und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die nicht nur wirtschaftlich vorteilhaft sind, sondern auch ökologische und soziale Faktoren berücksichtigen, um eine langfristige Werterhaltung und Nutzerzufriedenheit zu gewährleisten.

Abb. 1 3 Säule der Nachhaltigkeit [1]

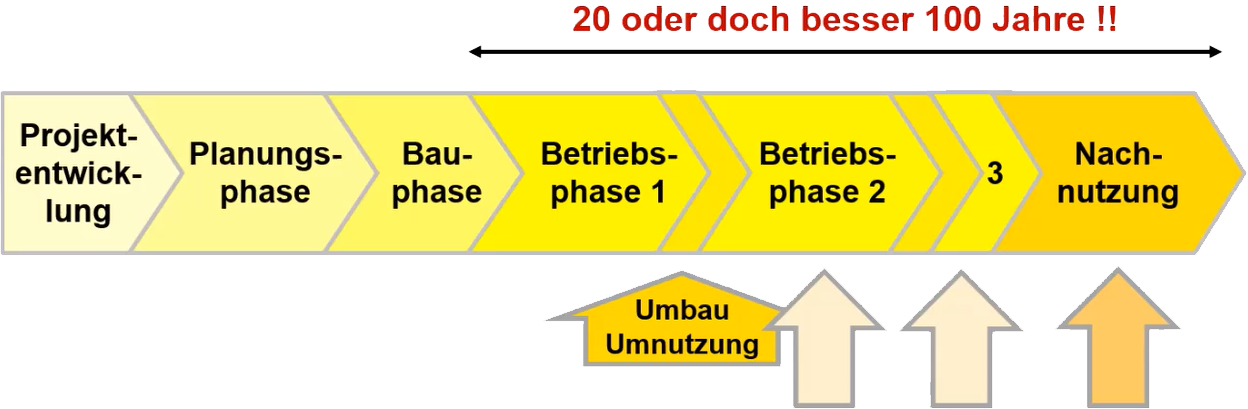

Nun stellt sich die Frage, wann ein Unternehmen langfristig nachhaltigen und wirtschaftlichen Erfolg verzeichnen kann. In verschiedenen Unternehmensführungsansätzen wird ein bevorzugter Fokus auf einen stabilen Ertrag über viele Jahre und Generationen hinweg gelegt, anstatt auf kurzfristige Gewinne innerhalb eines einzigen Jahres. Die Orientierung an langfristigem Wert strebt somit einen nachhaltigen Ertrag über einen längeren Zeitraum an. Eine Herausforderung besteht darin, den Marktwert eines Gebäudes auf lange Sicht aufrechtzuerhalten und dafür entsprechende Maßnahmen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, den Begriff „langfristig“ zu definieren und festzulegen, was als wirtschaftliche Lebensdauer zu gelten hat und anzuerkennen, dass die Betriebsphase eines Gebäudes von den vorangestellten Phasen, nämlich der Projektphase, Planungsphase und Bauphase beeinflusst wird. Die eigentliche Betriebsphase, die bei den meisten Gebäuden eine Zeitspanne von etwa 10-25 Jahren umfasst, spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Im Verlauf der Nutzungsdauer eines Gebäudes erfordert es gelegentlich Anpassungen oder Mängelbeseitigungen. Diese Intervalle können als kurz wahrgenommen werden und sollten aus nachhaltiger Perspektive deutlich verlängert werden. Eine stärkere Betonung sollte daraufgelegt werden, die Lebensdauer eines Gebäudes zu verlängern. Historische Beispiele zeigen, dass Gebäude in der Vergangenheit oft über Zeiträume von 100 oder sogar 200 Jahren errichtet wurden, was deutlich längere Betriebsphasen bzw. Lebenszyklen aufzeigte. Nachhaltige Gebäude sollten den gesamten Lebenszyklus in Betracht ziehen und das Ziel sollte eine Verlängerung der Gebäudelebensdauer sein. Es sollte nicht nur ein einziger Lebenszyklus betrachtet werden, sondern mehrere aufeinanderfolgende. Allerdings ist die Umsetzung dieses Ansatzes in der Praxis herausfordernd. Zukünftige Gegebenheiten können sich ändern und es ist schwierig, weit in die Zukunft zu planen. Eine Utopie, in der eine unbegrenzte Nutzungsdauer angestrebt wird, ist daher nicht realistisch. Stattdessen sollten mehrere aufeinanderfolgende Betriebsphasen in Betracht gezogen werden, in denen nach jeder Phase Umbauten oder Umnutzungen durchgeführt werden können.

Im optimalen Szenario sollten mehrere aufeinanderfolgende Phasen vorgesehen sein, die am Ende eine Nachnutzung und die Zerlegbarkeit des Gebäudes ermöglichen, gefolgt von einem Wiederaufbau an einem anderen Standort. Gegenwärtig liegt der Fokus hauptsächlich auf der ersten Betriebsphase des Gebäudes. Allerdings sollte der Blick über diese Anfangsphase hinausgehen und bereits der Umbau zur zweiten Betriebsphase in die Betrachtung einbezogen werden. Die Planung sollte die zweite Betriebsphase als integralen Bestandteil berücksichtigen und Möglichkeiten für eine bestmögliche Nachnutzung frühzeitig einplanen.

[1] Bild aus dem Vortrag vom Rainer Stempkowski am 28.05.2020

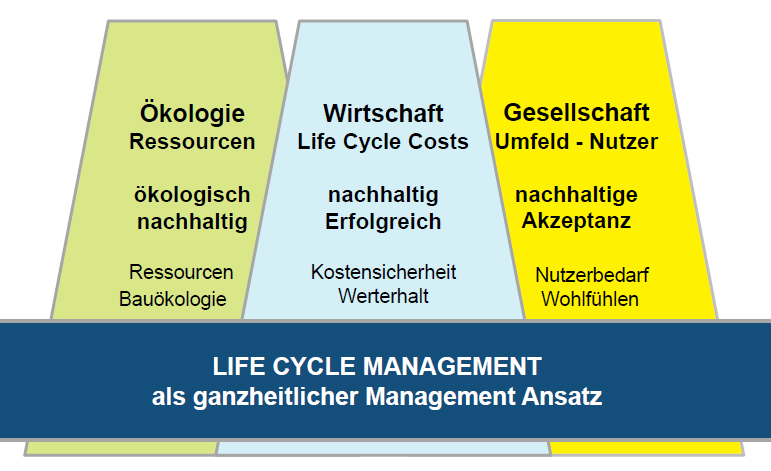

Zusätzliche Aspekte für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg bei der Projektentwicklung beinhalten eine Erweiterung der Betrachtungszeiträume und eine differenzierte Herangehensweise. Dies schließt verschiedene Perspektiven auf die Lebensdauer von Gebäuden ein, wie die technische Lebensdauer, wirtschaftliche Lebensdauer und die Funktionsdauer von Bauteilen oder Gebäuden.

Die technische Lebensdauer bezieht sich auf den Zeitraum, während dessen die Bauteile eines Gebäudes ihre Funktion erfüllen können, ohne dass ein umfassender Ersatz oder eine Instandsetzung notwendig wird. Die wirtschaftliche Lebensdauer hingegen betrachtet den Zeitraum, in dem das Gebäude aus finanzieller Sicht rentabel ist und die erwarteten Einnahmen die laufenden Kosten übersteigen. Die Funktionsdauer wiederum fokussiert sich auf die Zeitspanne, in der das Gebäude den spezifischen Anforderungen seiner Nutzer*innen gerecht wird.

Durch eine differenzierte Betrachtung dieser verschiedenen Lebensdaueraspekte kann eine fundierte Entscheidungsgrundlage geschaffen werden, um langfristige Rentabilität und Nachhaltigkeit in der Projektentwicklung zu gewährleisten. Dabei sollten auch längere Betrachtungszeiträume in die Planung einfließen, um die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Veränderungen und Entwicklungenangemessen zu berücksichtigen.

Abb. 2 Lebensdauer von Gebäuden [2]

Der Einfluss der Nutzer*innen auf die Lebensdauer

Die Nutzer*innen eines Gebäudes spielen eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung seiner Lebensdauer. Ihre Handlungen und nutzungsweise können sowohl die technische als auch die wirtschaftliche Lebensdauer erheblich beeinflussen. Dies ist besonders im Wohnungsbau offensichtlich, wo verschiedene Faktoren die Lebensdauer des Gebäudes beeinflussen können. Das Ziel besteht in der Maximierung der wirtschaftlichen Lebensdauer. Diese Zielsetzung kann durch Maßnahmen wie Umbau und Umnutzung erreicht werden, wodurch eine Anpassung an sich wandelnde Rahmenbedingungen und die Bedürfnisse der Nutzer*innen ermöglicht wird. Darüber hinaus empfiehlt es sich, einen verstärkten Fokus auf die zweite und dritte Betriebsphase zu legen.

Abb. 3 Maximierung der wirtschaftlichen Lebensdauer [3]

Es ist erforderlich, eine differenziertere Betrachtung der Gebäudenutzung vorzunehmen, anstatt sie lediglich auf eine allgemeine Lebensdauer zu reduzieren. Das angestrebte Ziel besteht darin, eine praktisch unbegrenzte Nutzungsdauer des Gebäudes zu ermöglichen, indem eine gezielte Erneuerung der einzelnen Elemente erfolgt. Diese sollen so gestaltet sein, dass sie nach Möglichkeit für alternative Nutzungen wiederverwendet oder recycelt werden können. Hierbei stehen die Ressourcenoptimierung und die Minimierung des weiteren Ressourcenverbrauchs im Fokus und es wird angestrebt, jedes Element in den technischen Kreislauf zu integrieren.

Umsetzung des Cradle to Cradle-Konzepts im Bauwesen

Die Erreichung der Klimaziele und die Reduzierung von CO2-Emissionen erfordern einen verstärkten Fokus auf die Verbesserung bestehender Gebäude. Das vorrangige Ziel sollte darin liegen, die Lebensdauer dieser Objekte zu verlängern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Minimierung des Ressourcenverbrauchs. Es ist essenziell, vorhandene Ressourcen so lange wie möglich zu nutzen und gleichzeitig die Stoffflüsse und den Ressourcenverbrauch bei der Produktion von Baustoffen zu reduzieren. Dabei sollten alle Möglichkeiten zur Wiederverwendung und zum Recycling von Materialien voll ausgeschöpft werden. Anstatt von einem „Ende der Lebensdauer“ sollte vielmehr von „Umnutzung“ oder „Nachnutzung“ gesprochen werden, um den Fokus auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Nutzung zu legen.

Reverse Engineering

Das Konzept des dauerhaften Konstruierens beinhaltet eine systematische Herangehensweise, bei der jede konstruktive Lösung darauf ausgerichtet ist, eine kontrollierte Umsetzbarkeit hinsichtlich der Baufähigkeit, der Möglichkeit zur einfachen Instandhaltung, Reparatur und Demontage sowie der Ersatzmöglichkeit zu gewährleisten. Ähnlich dem Cradle to Cradle Ansatz verfolgt dieses Prinzip die Hauptziele Lebensdauer zu maximieren, Stoffflüsse zu minimieren, Wiederverwendbarkeit zu fördern und die Möglichkeit des Rückbaus zu optimieren (vgl. König, H. 2009)

Funktionsdauer statt Lebensdauer

Ein Gebäude kann nach seiner Inbetriebnahme nicht unbegrenzt für dieselbe Funktion genutzt werden. Dennoch sollte die Bausubstanz so hochwertig und flexibel gestaltet sein, dass sie für eine Vielzahl von unterschiedlichen Funktionen und technischen Ausstattungen nahezu unbegrenzt als Grundgerüst für verschiedene Nutzungen dienen kann. Die wesentliche Anforderung besteht dabei in der Flexibilität und der Fähigkeit, sich an neue Anforderungen der Nutzer*innen anzupassen. Dies wird durch eine einfache und schnelle Umbaubarkeit sowie die Möglichkeit einer unkomplizierten Nachrüstung ermöglicht, um einen mühelosen Austausch und Ersatz einzelner Elemente zu gewährleisten. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise ist keine klassische Lebensdauer im herkömmlichen Sinne, sondern eine Kombination aus mehreren kürzeren Lebensdauern, die zusammen eine Funktionsdauer bilden. Dadurch kann insgesamt eine erheblich längere Nutzungsdauer oder Lebensdauer erreicht werden.

[2] Bild aus dem Vortrag vom Rainer Stempkowski am 28.05.2020

[3] Bild aus dem Vortrag vom Rainer Stempkowski am 28.05.2020

Fokus auf tatsächlichen und zukünftigen Bedarf

Die Bewältigung dieser Herausforderung liegt in einer umfassenden Bedarfsplanung, die als Grundlage für die weitere Planung dient. Dabei muss eine Prognose des zukünftigen Bedarfs erstellt werden, was allerdings eine komplexe Aufgabe darstellt, da zukünftige Bedürfnisse nur schwer vorhersehbar sind. Funktionale Anforderungen an ein Gebäude können sich im Laufe der Zeit ändern, ebenso wie der Immobilienmarkt. Eine hundertprozentig präzise Prognose zu erstellen ist daher unmöglich. Um dennoch eine flexible Lösung zu gewährleisten, erfordert es eine sorgfältige und umfangreiche Planung, in der verschiedene Szenarien und Möglichkeiten durchgespielt werden. Die optimalen Raumgrößen müssen dabei auf ein Minimum reduziert werden und die zukünftigen Anforderungen sollten durch ergänzende Flächen berücksichtigt werden. Auf diese Weise wird die Flexibilität des Gebäudes sichergestellt, um es an sich ändernde Bedürfnisse anpassen zu können. Dies bedeutet, dass die Planungsphase viel Zeit in Anspruch nehmen muss, um eine robuste Grundlage für die zukünftige Nutzung zu schaffen.

Empfehlungen

Es ist von großer Bedeutung, ausreichend Zeit für die Projektentwicklungsphase zur Verfügung zu stellen und von Anfang an eine kritische Auseinandersetzung mit dem Bedarf und den Vorgaben einzuplanen. Dadurch können detaillierte Planungsgrundlagen erarbeitet werden, die als solide Basis für die weiterführende Planung dienen. Bei Bestandsgebäuden ist es wichtig, frühzeitig eine genaue Bestandsanalyse durchzuführen, welche auch das Umfeld und die Rahmenbedingungen wie Infrastruktur, Betrieb und die Bedürfnisse der Nutzer*innen berücksichtigt. Darüber hinaus sollte genügend Zeit für Optimierungen eingeplant werden, da diese regelmäßig auftreten und es erforderlich ist, ausreichend Ressourcen zu investieren, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Durchführung einer Variantenanalyse sollte als integraler Bestandteil der Projektentwicklungsleistungen fest eingeplant werden.

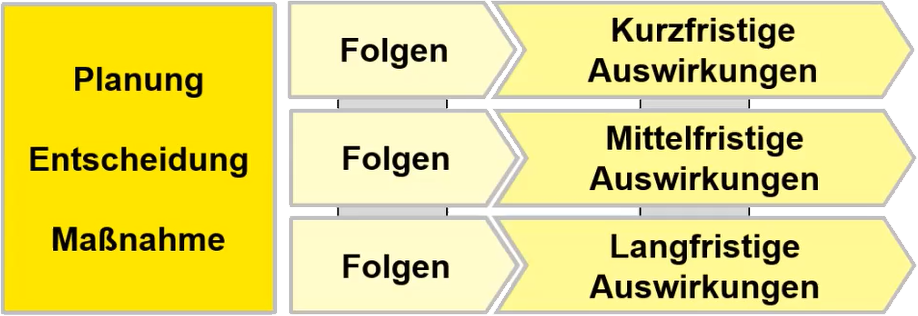

Ganzheitliche Due Dilligence zur Bewertung von Immobilien

Der Wert einer Immobilie hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab, wie beispielsweise der Lage, der Qualität des Gebäudes, der Mieterstruktur und den Investitionskosten. Um die wirtschaftliche Situation zu bewerten, ist ein optimales Verhältnis zwischen den minimalen Lebenszykluskosten der Immobilie und dem maximalen Ertrag auf dem Markt entscheidend. Durch gezielte Erhaltungsprogramme können die Folgekosten minimiert werden. Die langfristige Steigerung des Marktwerts wird durch Umnutzungs- und Nachnutzungskonzepte ermöglicht, da von Anfang an Flexibilität im Gebäude gewährleistet wird. Daher sollte das Ziel darin bestehen, die Flexibilität für Anpassungen des Gebäudes an die sich wandelnden Anforderungen des Marktes zu maximieren, indem eine einfache Umnutzung und Erweiterung ermöglicht wird. Bei allen Entscheidungen ist es wichtig, die Folgen und Auswirkungen sorgfältig zu bedenken. Die Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Faktoren spielen dabei eine entscheidende Rolle, da Auswirkungen zu weiteren Folgewirkungen führen können. Die komplexe Planung kann durch integrierte Planungsmethoden, Lebenszykluskostenanalysen, Relativvergleiche und Prognoseszenarien umgesetzt werden. Um Unsicherheiten zu berücksichtigen, bietet sich das Chancen- und Risikomanagement als geeignete Methode an, um verschiedene Problematiken frühzeitig einzukalkulieren. Dadurch wird eine fundierte Entscheidungsgrundlage geschaffen und eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts ermöglicht.

Abb. 4 Folgen und Auswirkungen [4]

[4] Bild aus dem Vortrag vom Rainer Stempkowski am 28.05.2020

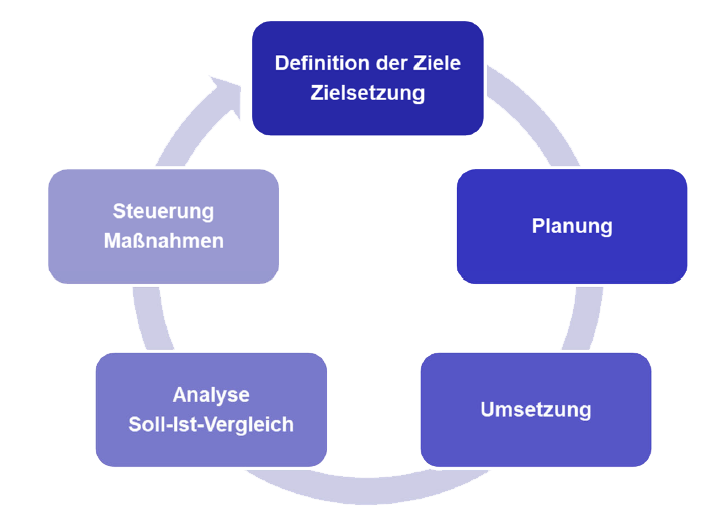

Die Projektziele sind oft zu Beginn des Projekts noch nicht klar definiert und können sich im weiteren Verlauf sogar verändern, was wiederum Auswirkungen auf das Projekt haben kann. Dennoch ist es wichtig, so klar wie möglich zu Beginn die Ziele festzulegen, um größere Probleme im Voraus zu vermeiden. Die darauf basierende Planung sollte ohne größere Überraschungen erfolgen und die Umsetzung schnell und effizient verlaufen. Um von einem effektiven Projektmanagement sprechen zu können, ist eine Analyse des Soll-Ist-Vergleichs während des Projektverlaufs unerlässlich. Die Daten für das “Soll“ sind oft schwierig klar zu definieren, da eine genaue Dokumentation erforderlich ist. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die Überprüfung des Zeitplans. Durch den Soll-Ist-Vergleich kann schnell erkannt werden, ob der aktuelle Zeitplan noch realisierbar ist oder ob er angepasst werden muss. Die “Ist“ Situation muss während der Analyse erfasst werden, was auf detaillierte Daten basiert. Eine regelmäßige Aktualisierung der Daten, einschließlich des Chancen- und Risikomanagements, erleichtert die Projektführung. Ohne regelmäßige Aktualisierung können keine klaren Aussagen getroffen werden. Der Soll-Ist-Vergleich bildet den Grundstein für ein erfolgreiches Projekt und sollte regelmäßig aktualisiert werden. Daraus ergeben sich dann Maßnahmen, die frühzeitig ergriffen werden können, um möglichen Problemen rechtzeitig entgegenzuwirken.

Abb. 5 Prinzip des Projektmanagements [5]

Zehn Erfolgsfaktoren des Projektmanagements:

- Klare Projektziele und Projektstruktur

- Eindeutige Organisation, Aufgabenverteilung und Schnittstellendefinition

- Aktives Terminmanagement inklusive eindeutig vertraglich geregelten Soll-Vorhaben, Terminplanung, Terminverfolgung, vorausschauende Terminsteuerung

- Umfassendes Kostenmanagement inklusive Kostenplanung, Kostenverfolgung, Kostensteuerung- und Optimierung

- Proaktives Risiko- und Chancenmanagement

- Planungsmanagement inklusive Definition des Planungsprozesses

- Gut abgestimmtes Informationsmanagement inklusive effektives Berichts- und Besprechungswesen

- Änderungs- und Entscheidungsmanagement

- Vertragsmanagement inklusive professionelle Abwicklung von Vertragsabweichungen

- Projetabschluss und Wissensmanagement

[5] Bild aus dem Vortrag vom Rainer Stempkowski am 28.05.2028