Aspekte der Nachhaltigkeit in der Projektentwicklung

Carmen Dilch

Einführung in die Einflussfaktoren nachhaltiger Immobilienprojektentwicklungen und die Bedeutung der Nachhaltigkeit hinsichtlich Bewertung, Investition, Finanzierung sowie Aspekten der Vermarktung und des Risikomanagements in der Projektentwicklung.

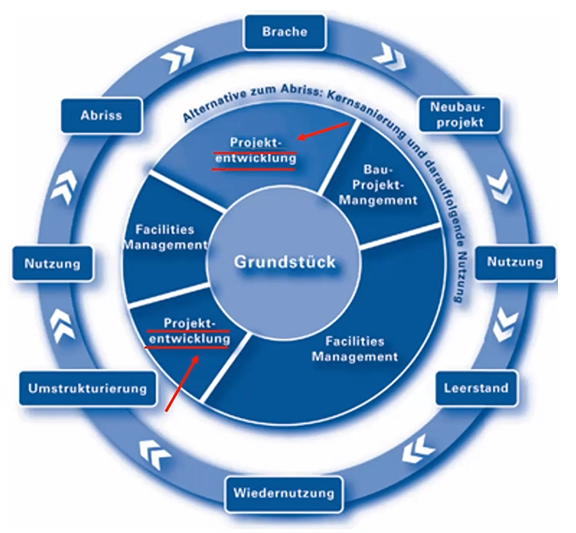

Abb. 1 Die Immobilienentwicklung

[1] Rottke und Wernecke, 2008, S. 211

ESG steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) und bezieht sich auf eine Reihe von Kriterien, die von Investor*innen und Unternehmen berücksichtigt werden, um Umwelt-, soziale und ethische Faktoren in ihre Geschäftsentscheidungen und Bewertungen einzubeziehen.

Das Kriterium „Soziales“ befasst sich mit den Beziehungen eines Unternehmens zu seinen Mitarbeiter*innen, Lieferant*innen, Kunden*innen und der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang sind Aspekte wie Mitarbeiter*innen, Sicherheit und Gesundheit, der demografische Wandel und Ernährungssicherheit von großer Bedeutung. Der Bereich „Umwelt“ bezieht sich auf die Auswirkungen eines Unternehmens auf die Umwelt und erfordert die Berücksichtigung von Faktoren wie Klima, Ressourcenknappheit, Wasser und Artenvielfalt. Im Kontext der „Unternehmensführung“ sind die Kriterien auf die Art und Weise ausgerichtet, wie ein Unternehmen geführt und kontrolliert wird. Beispiele hierfür sind das Risiko- und Reputationsmanagement, Aufsichtsstrukturen, Compliance und die Bekämpfung von Korruption. ESG-Kriterien werden von Investor*innen und Unternehmen zunehmend als wesentlicher Faktor bei der Bewertung von Geschäftsrisiken und -chancen betrachtet. Unternehmen, die ihre ESG-Performance verbessern, können sich potenziell positiv auf ihre langfristige finanzielle Performance auswirken und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft ausüben. Es existieren drei entscheidende Faktoren, die für eine Transformation in der Immobilienwirtschaft sprechen.

1. Der Druck der Gesellschaft und Reaktion der Politik

Die Art und Weise, wie Gebäude in Zukunft entworfen werden, wird einen erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch und das Erreichen der Ziele des Pariser Abkommens haben. Als Reaktion auf den gesellschaftlichen Druck hat die Europäische Union verschiedene Regelwerke herausgebracht, um nachhaltiges Handeln zu fördern. Zu diesen Regelwerken gehören der EU Green Deal, die ESG-Offenlegungsverordnung (SFDR) für Finanzmarktteilnehmer*innen und die EU-Taxonomie. Das Hauptziel dieser Regelwerke besteht darin, Kapitalströme in der EU in Richtung ökologisch nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten zu lenken. Dadurch soll ein bedeutender Einfluss auf den Finanzmarkt und die Banken ausgeübt werden, was wiederum mittelbare Auswirkungen auf die Bau- und Immobilienbranche hat. Durch diese Maßnahmen möchte die EU sicherstellen, dass Investitionen und Finanzierungen vermehrt in Projekte fließen, die einen positiven Beitrag zur Reduzierung des Energieausstoßes und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung leisten. Infolgedessen wird erwartet, dass die Bau- und Immobilienbranche verstärkt auf nachhaltige und klimafreundliche Gebäudekonzepte setzen wird, um den Anforderungen der Regelwerke gerecht zu werden.

2. Ein Paradigmenwechsel am Kapitalmarkt

Investitionen, einschließlich nachhaltiger Immobilienprojekte, werden nach ESG-Kriterien in zwei Kategorien unterteilt: gesetzliche Verpflichtung und soziale Verantwortung. In der ersten Kategorie handeln Investor*innen aufgrund von gesetzlichen Richtlinien und Vorschriften, die sie dazu verpflichten, in nachhaltige und umweltfreundliche Projekte zu investieren. Diese gesetzlichen Verpflichtungen können von Regierungen oder Aufsichtsbehörden festgelegt werden, um den Beitrag zur Umwelt- und Klimaschutzziele zu fördern und sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen in den Finanzmarkt fließen. Die zweite Kategorie beinhaltet Investor*innen, die aus einer sozialen Verantwortung heraus freiwillig Veränderungen vornehmen möchten. Diese sind motiviert, über die gesetzlichen Vorgaben hinauszugehen und ihre Investments auf nachhaltige Projekte auszurichten, um einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft zu erzielen. Solche Investor*innen zeigen ein erhöhtes Bewusstsein für die Umwelt und soziale Belange und möchten durch ihre Entscheidungen einen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigeren Zukunft leisten. Beide Arten von Investor*innen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung von nachhaltigen Investitionen und der Unterstützung von Projekten, die den ESG-Kriterien entsprechen. Durch ihr Engagement tragen sie dazu bei, dass die Bau- und Immobilienbranche verstärkt auf nachhaltige Praktiken setzt und somit einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leistet.

3. Eine Bewusstseinsveränderung am Immobilienmarkt

Diese Entwicklung geschieht aus zwei Hauptgründen. Erstens durch allmähliche, aber kontinuierliche Veränderungen der Anforderungen seitens der Nutzer*innen und zweitens durch rasche Entwicklungen bei den Eigentümer*innen. Die Offenlegungsverordnung, die für Finanzteilnehmer*innen und große Kapitalgesellschaften gilt, wie zum Beispiel gemäß §234b UGB, zwingt diese Akteur*innen zu entsprechenden Anpassungen.

EU-Taxonomie – regulatorischer Zeitplan

Im Juni 2020 wurde die Verordnung durch das EU-Parlament genehmigt. Im Dezember desselben Jahres wurden die Entwürfe der delegierten Verordnung zu den Kriterien für die Umweltziele 1 und 2 veröffentlicht. Die endgültige Fassung wurde Anfang 2021 festgelegt. Im Juni 2021 wurde beschlossen, dass die delegierte Verordnung, ähnlich den Offenlegungspflichten im Rahmen des NFRD (Non-Financial Reporting Directive), angewendet werden soll. Im Dezember 2021 erfolgte die Veröffentlichung der delegierten Verordnung zu den Kriterien für die Umweltziele 3 bis 6, die ab 2023 in Kraft treten.

Ab 2023 müssen Berichte zu insgesamt 6 Klimazielen (1. Klimaschutz; 2. Anpassung an den Klimawandel; 3. Nachhaltige Nutzung und Schutz vor Wasser und Meeresressourcen; 4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling; 5. Vermeidung und Verminderung von Umweltschutz; 6. Schutz gesunder Ökosysteme) erstellt werden, die äußerst umfangreich sind. Einige Länder beginnen bereits, Sanktionen für Immobilien und Kapitalströme einzuführen, die nicht den nachhaltigen Kriterien entsprechen. Diese Verschärfung ist sinnvoll, um sicherzustellen, dass die Klimaziele gemeinsam erreicht werden können. Dadurch wandelt sich die bisherige Freiwilligkeit in einen verbindlichen Zwang, der jedoch positiv betrachtet werden kann.

Die Projektentwickler*innen sind von den ESG-Kriterien am stärksten betroffen, haben jedoch begrenzte Möglichkeiten, aktiv dazu beizutragen. Ihre einzige Handlungsoption besteht darin, Immobilien zu erwerben oder nicht zu erwerben bzw. nicht nachhaltige Immobilien abzustoßen, sofern sie nicht den EU-Taxonomie-Kriterien entsprechen.

Gemäß den Bestimmungen der Europäischen Union muss eine Einrichtung bestimmte Kriterien erfüllen, um als „grün“ eingestuft zu werden:

- Wesentlicher Beitrag zu zumindest einem der festgeschriebenen Umweltziele

- Keinem der anderen Umweltziele einen signifikanten Schaden zufügen

- Die von der EU-Kommission vorgebebenen Mindestanforderungen erfüllen

- Erfüllung der technischen Bewertungskriterien

Ökologische Verantwortung

- CO2 reduziert bauen

- Materialeinsatz im Sinne der Kreislaufwirtschaft

- Ressourcenschonender Betrieb

- Energie- und Wasserverbrauch minimieren

- Wasser wiederverwerten

- Müll reduzieren und recyclen

Soziale Verantwortung

- Mietpreisgedämpfte Flächen für Kitas sowie soziale und kulturelle Einrichtungen

- Nicht an ethisch bedenkliche Unternehmen vermieten

- Ethischer und ökologischer Rechenschaftsbericht von potenziellen Mieter*innen, Dienstleister*innen und Zuliefer*innen einholen

- Soziale Projekte unterstützen

Unternehmensführung

- Transparenz gegenüber Anleger*innen, Investor*innen und staatlichen Organen

- Transparentes Reporting der Planung und Entwicklung

- Innovative IT-Plattform mit vernetzter Projekt- Kalkulations- und Controlling- Software nutzen

- Keine Toleranz gegenüber Korruption und Vorteilsnahme

Die ESG-Thematik stellt einen bedeutenden Aspekt für die Zukunft dar und kann nicht länger vernachlässigt werden. Eine umfassende Auseinandersetzung damit ist unabdingbar. Positive ESG-Kriterien werden zukünftig als wesentlicher Maßstab für Investitionen dienen. Es ist zu beachten, dass ein negativer ESG-Status mittlerweile das Potenzial hat, Immobilien abzuwerten oder sogar zu Sanktionen zu führen. Somit ist ESG neben Rendite und Risiko zu einem maßgeblichen dritten Kriterium bei Investitionsentscheidungen geworden.

Innovation soll als Weg dienen, um von weniger schädlichen zu wirklich nützlichen Lösungen zu gelangen. Ein möglicher Ansatz, um dies zu erreichen, besteht darin, von einem linearen „Cradle-to-Grave“-Ansatz auf einen zirkulären „Cradle-to-Cradle“-Ansatz umzusteigen. Dabei sollte die Fokussierung auf Quantität vergangen bleiben und die Qualität in den Vordergrund gerückt werden. Dies erfordert eine grundlegend andere Denkweise und eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Betrachtung von Produkten als Dienstleistungen. Ein Beispiel hierfür ist Photovoltaik. Anstatt eine Photovoltaik-Anlage zu kaufen, wird die Nutzung dessen als Dienstleistung angeboten. Durch diesen Ansatz steht die Qualität der erbrachten Dienstleistung im Mittelpunkt, was wiederum zu einer Verringerung von Wartungen und Ressourcen führen könnte.

Das Streben nach wirklich nützlichen Lösungen bedeutet, dass Gebäude und Liegenschaften nicht nur weniger schädlich, sondern tatsächlich gut sein sollten. Dabei kann die Einbeziehung von ESG als Game-Changer einen entscheidenden Beitrag leisten, um dieses Ziel zu erreichen.